仕事にレジャーに。毎日、ときどき。頻度の差こそあれ、都心部を訪れる人は多いでしょう。

また中には、都心部に住みたい、すでに住んでいるという人もいると思います。

しかし、都心部は便利で魅力的な一方で、大地震が起きた際には都心部ならではの二次災害リスクが潜んでいることをご存じですか。

本記事では、大地震発生時に都心部で考えられるリスクにはどんなものがあるか、その対策についても解説します。

安心して都心部を利用するために、知っておいて損はない情報だと思いますので、ぜひ最後までお読みくださいね。

あらためて「都心部」とは

都心部とは「大都市の中心部」のこと。

都市の中心部に位置し、政治、経済、文化などの中枢機能が集積している地区を指します。

国土交通省によると東京の都心部には、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区の8区が該当するとのことですが、一般的な認識で言うと大都市の中でも特に人が集まっているオフィス街や繁華街といったところでしょうか。

東京では、新宿、渋谷、池袋、丸の内、日本橋、銀座、六本木などが代表的。

東京以外でも、大阪、名古屋、横浜、京都、神戸、福岡、札幌、仙台、広島などの大都市の中心は都心部と言えるでしょう。

これらの街の共通点は「人口密度の高さ」と「建物の密集」。つまり【人がものすごく多い】ということ。普段は賑わいや活気があるのが魅力ですが、一度大地震が発生すると、高い人口密度や密集した建物がリスクに変わります。

都心部ならではの、地震時のリスクとは

多くの人が集まる都心部ならではのリスクとして、代表的なものは「群衆雪崩」です。地震の際には、二次災害として発生する可能性があります。

多くの人が集まる場所での「群衆雪崩」

群衆雪崩とは、人が密集している場所でだれか1人が倒れることで、周りの人々が雪崩を打つように転倒してしまうこと。

筆者個人的には、一度巻き込まれてしまったら逃げようと思っても逃げられない状況に陥る恐ろしい災害だと感じています。

実際に国内外で、群衆雪崩や群衆雪崩のきっかけとなる転倒や将棋倒しが発生しています。

<事例1> 韓国:ソウル梨泰院雑踏事故(2022年10月)

記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。ハロウィンパーティーの賑わいにより多くの人で混雑する中、群集雪崩が発生。158人が死亡、194人が負傷するという痛ましい事故となりました。

当日は、事故現場の最寄りの駅である梨泰院駅で下車した客が8万人を超え、昨年の同時期に比べ約2.6倍の人出となっていたとのことです。

<事例2> 竹下通りでの群衆事故(2010年3月)

東京・原宿の「竹下通り」で、芸能人がいるとの噂が広まり(実際にはいなかったのですが)、歩行者天国に多くの人が殺到しました。

多数の人が折り重なるように倒れる事故が起き、少女4人が救急搬送されましたが、いずれも軽症。当日は春休み中のため、普段よりも中高生などの人出が多かったとのことです。

<事例3> 兵庫県明石市・大蔵海岸で開催された花火大会(2001年7月)

2001年の夏、兵庫県明石市で開催された花火大会の際、会場近くのJR山陽線・朝霧駅南側の歩道橋に約6,000人が殺到。

異常な混雑の中で群衆雪崩が発生しました。

これにより、子どもや高齢者を含む11人が命を落とし、247人が重軽傷を負いました。安全対策が不十分だったとして、主催者である明石市や、現場で警備を担当していた警察の責任が問われる事態となりました。

明石はいわゆる都心部ではないですが、国内で起きた大規模な群衆雪崩として知られています。

<事例4> 関東大震災(1923年9月)

地震の際に発生した群衆雪崩の事例として、有名なものは関東大震災での事例です。

当時は避難計画などの定めもない中で、大規模な火災が発生。被災者が安全な場所を求めて逃げ惑ったことにより、橋や狭い道など複数の場所で群衆雪崩が発生しました。

隅田川にかかる相生橋(東京都中央区、江東区)や、横浜市中区の吉田橋では、圧死者が出たとされています。

パニックを起こした人は、常軌を逸した行動を取ることがあります。

駅周辺やショッピングモール、イベント会場では人々が密集することが多く、人混みの中でだれか一人が突然走り出したりすると連鎖的にパニックを引き起こし、群衆雪崩や将棋倒しにつながる危険性もあります。

首都直下地震が起きた場合は、帰宅困難者は最大800万人にも上るとされており、無理に自宅に帰ろうとする人の集団で群衆雪崩が発生する可能性があるとされています。

ほかにも考えられる、都心部ならではの困難な状況

一般的に地震の際のリスクと考えられている、建物倒壊や火災発生といったリスクは、もちろん都心部にもあります。

しかし上で説明したような群衆雪崩は、「都心部ならでは」の二次災害といえるでしょう。

都心部だからこそ発生しうる二次災害リスクは、ほかにもあります。

避難所にたどり着けない

都心部では建物や人の密集度が高いため、スムーズな避難が難しくなることがあります。進みたい方向に進めない、交通インフラが麻痺して移動手段が制限されるといった状況が発生し、避難経路が限られるケースも考えられます。

また、避難所や避難場所にたどり着けたとしても、すでに人で溢れ、受け入れが困難になる可能性もあります。

救助がすぐに来ない可能性

災害発生時、公的な支援(公助=消防・自衛隊・救急・物資支援)がすぐには届かない可能性があります。

その理由は主に2つです。

1.物理的なアクセスの困難さ

道路の狭さや建物の倒壊、道路損壊などによって、救助車両が現場に到達できない場合がある。

2.救助を求める人の多さ

被災者が多ければ多いほど、救助の必要性に応じて優先順位がつけられる。そのため、自分が後回しになった場合、すぐに救助が受けられるとは限らない。

こうした都心部ならではの問題を理解し、「公助」に頼るだけでなく、自ら備えて行動する「自助」の意識を持つことが重要です。

地震の際の注意点と備え:都心部に出かけている場合

ここからは、都市部で地震に遭った際に、どのような対応をすればいいのかについて、都心部に「出かけている場合」と「住んでいる場合」、それぞれの注意点を考えていきます。

まずは「出かけている場合」の注意点と備えです。

無理に家に帰ろうとしない

通勤やレジャーで都心部に出かけている際に地震などが発生したら、どうすればいいのでしょうか。

主な注意点は以下の3つです。

1.交通機関が停止した際、すぐに歩いて移動しない

災害時に電車が運休し、交通網が混乱している場合、無理に移動を試みることは避けるべきです。

人々が街にあふれているときは、群衆の不安、交通整理の不足などが重なって、群衆雪崩や将棋倒し、転倒が発生しやすくなります。特に狭い道路は危険です。

また、大勢が一斉に移動することで、救急車や消防車の進行を妨げ、救助活動を妨害することにもなりかねません。

こうした背景から、都心部では大地震発生時の一斉帰宅を控えるよう、行政や企業からも注意喚起が行われています。

2.安全な場所に留まる

職場や学校にいる場合は、慌てて帰宅しようとせず、まずは身の安全を確保しましょう。建物の安全が確認できる場合は、その場に留まることが推奨されます。外出先の場合でも、可能ならホテルや一時滞在施設を活用することを考えましょう。

東京都では「災害発生後3日間は無理に移動せず留まる」ことを推奨しており、企業にも従業員向けの備蓄を整えるよう求めています。勤務先の防災対策を事前に確認し、自身でも防寒具、常備薬、モバイルバッテリー、スニーカーなど歩きやすい靴などを準備しておくと安心です。

3.家族と離れていても、急な移動は控える

一人暮らしの方は、災害時に親兄弟など親族の安否が気になり、すぐに実家に向かおうと考えるかもしれません。しかし、無理な移動は自分だけでなく周囲の人々にも危険を及ぼします。家族と離れているときは、家族との非常時の連絡手段を決めておきましょう。

地震に遭ったときの身の守り方

都心部のショッピングセンターや駅構内など、多くの人が集まる場所で地震に遭遇する可能性もあります。

万が一そのような状況になった際、怪我や事故を防ぐために、それぞれの場所に応じて以下の点に注意しましょう。

街中で地震などに遭った場合

落下物から身を守り、ビルの倒壊リスクを考慮しながら、できるだけ公園などの広くて安全な場所に向かいましょう。避難場所まで移動する余裕がない場合は、耐震性の高い鉄筋コンクリート造の建物に一時的に避難するのも有効です。

地下街にいるとき地震などが発生した場合

地震によって地下街が停電すると、多くの人がパニックに陥り、非常口へ殺到する恐れがあります。慌てて移動すると、群衆雪崩が起こる危険性があるため、まずは落下物から身を守り、柱や壁の近くで揺れが収まるのを待ちましょう。

駅・地下鉄の構内で揺れを感じたら

地震発生時は、天井や壁からの落下物に注意し、ホームでは転落を防ぐために近くの柱のそばへ移動しましょう。混雑時に身動きが取れない場合は、無理に移動せず、その場で揺れが収まるのを待つことが大切です。

電車・バスに乗車中、地震が発生したら

地震発生時は、天井や網棚からの落下物に注意し、乗務員の指示に従いましょう。ホームに降りられたら転落を防ぐために近くの柱のそばへ移動しましょう。混雑時に身動きが取れない場合は、無理に移動せず、その場で揺れが収まるのを待つことが大切です。

2011年3月11日の東日本大震災の際、筆者は東京メトロ東西線の車内で被災しました。

電車は緊急停車し、まるで遊園地のアトラクションのような激しい横揺れに襲われました。駅と駅の間にいたため車外に出ることもできず、車内は不安と混乱に包まれました。しかし、乗務員が「地下鉄内は安全なので、落ち着いて車内に留まってください」と繰り返しアナウンスを行ったことで、乗客は徐々に冷静さを取り戻しました。人生で初めて命の危険を感じた経験でした。

パニックを防ぐには

人が密集している場所で地震が発生するとパニックになって走り出したりして、自分が群衆雪崩や将棋倒しのきっかけにならないとは限りません。

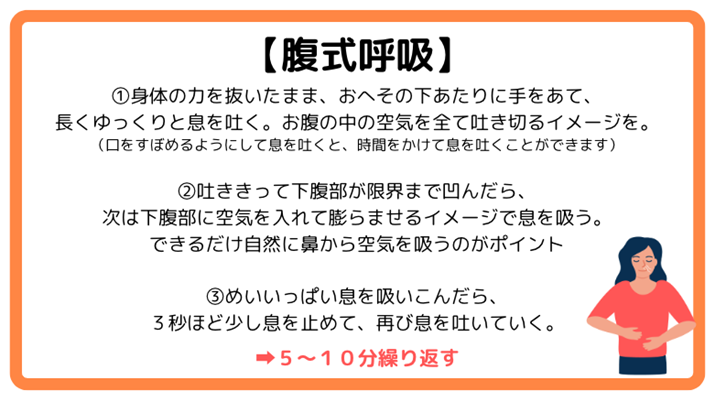

自分自身がパニック状態に陥らないために、一番手軽にできるのが「呼吸法」です。リラックスするためには、腹式呼吸が有効と言われています。慌ててしまいそうなときほど、立ち止まって呼吸を意識してみましょう。

状況によってはゆっくりと呼吸を整える余裕がないかもしれません。しかし、たった2〜3回の深呼吸でも、気持ちを落ち着かせ、的確な判断をするための助けになります。

常に最低限の防災グッズを持ち歩く

帰宅せずその場に一定期間留まる場合、しっかりした設備がある場所に運良く避難できたら安心ですが、何もない場所で誰の助けも得られず、一晩を過ごさなければならない可能性も大いにありえます。

その期間をなんとか生き延びるために、外出時には、常に最低限の防災アイテムを持ち歩くのをおすすめします。

具体的には、小型モバイルバッテリーと寒い時期の防寒具は必須アイテムといえます。今の時代、携帯の充電が切れると、情報収集やSOS発信ができずに命に関わる問題になりかねません。また、寒さは数時間でも命取りになるので、防寒は非常に優先度が高いです。

さらに、飲み物や十円玉(公衆電話用)、携帯トイレ、小型ライト、予備のメガネやコンタクトレンズなども持ち歩くと、より安心できるでしょう。

また、建物の倒壊に巻き込まれ、生き埋めになった際に救助を求める手段として、笛を常に携帯しておくと安心です。筆者はeffeというブランドのネックレス型の笛を愛用しており、万が一の際にすぐに吹けるよう身に付けています。

ネックレス以外にも、アニマルモチーフやアルファベット型のキーホルダーなど、デザイン性のあるものも多く販売されているので、お気に入りのものを探してみるのもよいでしょう。バッグにしまい込んでいては、必要なときにすぐ取り出せないので、日頃から身につけておけるデザインのものを選ぶのがおすすめです。

画像引用:プラスジャック株式会社のプレスリリース

「災害はいつ来るかわからない」。このことを常に頭の片隅におきながら、無理のない範囲で最低限のアイテムを常に持ち歩くことがおすすめです。

地震の際の注意点と備え:都心部に住んでいる場合

どのような場所に住んでいても地震対策は必須ですが、都心部で住む場合は「在宅避難」を見据えて、よりしっかりとした準備をしておくことが大切です。

繰り返しにはなりますが、都心部は人が多く、道路が塞がれたり電車などの公共交通網が麻痺したり。自治体の備蓄も、住民全員が長期間生き延びられるほど十分な量は備えていません。

「誰も助けてはくれない」を前提に、自分(と家族)の身は自分で守るつもりで備えをしておききしょう。

この項では、特に優先して普段から取り組んでおきたい地震対策を紹介します。

家の中で怪我をしないように備える

在宅避難の前提として、自宅内が安全な状態である必要があります。

余震の可能性もあるので、面倒であっても、少なくとも大きな家具は必ず固定をするようにしましょう。

大型家具・家電・照明の固定

大型の家具はもちろん、家電や照明なども大きな揺れで落ちてきたら凶器になります。家具や家電などの転倒防止には、L字金具で壁に固定、つっぱり棒の使用、床との間にストッパーを入れるなど様々な方法があります。吊り下げるタイプの照明はチェーンで天井に固定しておくと安心度が高まります。

寝室

寝室は、最優先で防災に取り組みたい場所です。深夜や早朝に地震が発生することもあります。寝ているときに地震がくると、モノを避けたり逃げたりすることもほぼできないので、寝室だけは「何も倒れてきたり落ちてきたりするものがない状態」を作ってください。照明も吊り下げタイプは選ばないことをおすすめします。

キッチン

キッチンは、地震時に高リスクな場所のひとつです。冷蔵庫は大型家具と同様に、しっかりと転倒防止対策を行いましょう。

また、電子レンジなどの重い家電を冷蔵庫の上に置くことも多いですが、地震の衝撃で落下すれば大人でも大けがをする危険があります。(実際、私の東京の実家では、2011年の東日本大震災の際に電子レンジが吹っ飛びました)。

対策として、ストラップ式の固定器具や、100円ショップなどで手に入る粘着マットを活用するのがおすすめです。さらに、重いものはできるだけ下の方に収納し、滑り止めシートを敷く、包丁などの刃物類を出しっぱなしにしない、といった対策も欠かせません。

トイレが使えない状況に備える

大規模な災害時には、停電や断水によってトイレが使用できなくなる可能性があります。トイレは毎日必要になるため、事前の備えが欠かせません。

●災害用トイレの備蓄:凝固剤と防臭袋がセットになった非常用トイレを数日分準備しておく。

●トイレットペーパーや生理用品の確保:常に1パック多めに購入し、切らさないように心がける。

飲食に困らないように備える

1日2日なら、ごはんが食べれなくても直ちに命には関わらないかもしれません。

ですが、避難が長期化するとやはり生きていくためには絶対にお水と食料が必要になりますし、やっぱり美味しくて温かいごはんは心身共に元気を与えてくれますよね。

最低でも3日分、できれば1週間分を目安に、お水と食料を備蓄しておきましょう。

お水

1人1日あたり2~3Lのお水が必要と言われています。

1人暮らしの場合は、1日2Lで計算した場合の以下を目安に備えましょう。

●3日分

→ 6L(2Lペットボトル3本、500mlペットボトル12本)

●1週間分

→ 14L(2Lペットボトル7本、500mlペットボトル28本)

ペットボトルでも、ウォーターサーバーの活用でも、ご自身のライフスタイルに合った形で備えられればOKです。

ごはん

常温で長期間保存可能なアルファ化米やカップラーメンといったいわゆる「非常食」をたくさん買い揃える以外にも、普段通りのごはんをおいしく食べられる備えの方法があります(後述するポリ袋クッキングなど)。

普段から少し多めに食材を揃えておくと安心です。

・主食:お米、パスタ、うどん・蕎麦など

・缶詰:サバ缶、ツナ缶、野菜缶、豆缶など

・乾物:干し野菜(切干大根など)、乾燥キノコ、ドライフルーツなど

・レトルト:カレー、パスタソースなど

在宅避難なら、いわゆる「非常食」を食べず、普段通りの食事をしても構いません。

ぜひ自分が普段から好きなもの、栄養バランスが良いもの、食べたら元気が出るものを少し多めに揃えましょう。

災害時に役立つ調理法 [︎ポリ袋クッキング]

電気やガスが止まってしまった時にも、「ポリ袋クッキング」ができれば、いつも通り温かくて美味しいごはんを食べることができます。

「ポリ袋クッキング」とは、ポリ袋に食材を入れて湯煎するだけのとっても簡単な調理法。

白米も炊けるし、パスタやパンも作れる。カレーやオムレツにデザートまで、本当になんでも作れちゃいます。

加えて、お鍋を毎回洗う必要がないし湯煎のお水は繰り返し使えるため、限られたお水のストックをフル活用することができます。

いわゆる非常食だと炭水化物や塩分過多の一方でビタミンやタンパク質不足に陥りやすいですが、普段通りのお料理ができれば栄養バランスも取りやすいです。

「ポリ袋クッキング」「パッククッキング」で検索すると様々なレシピが出てくるので、是非気になったものをお料理して見てくださいね。

︎ポリ袋クッキングに必要な調理道具

上記のように、普段通りの美味しくて温かいご飯を食べれる「ポリ袋クッキング」をするには、必要なものが【5つだけ】あります。

・カセットコンロ

・カセットガス

・ポリ袋(アイラップなど、厚みが0.01mm以上で耐熱のもの)

・湯煎用のお水

・お鍋

在宅避難の期間中を少しでも快適な状態にするために、これらアイテムと食材は是非備えておいてくださいね。

都心部は便利で魅力的な一方で、大地震の際には、人や建物の密集による都市部ならではの二次災害リスクが潜んでいます。

特に群衆雪崩は、多くの人が密集する場で発生しやすく、国内外で死傷者を伴う事故が報告されています。また、都心部の人の多さは、避難の困難さや救助の遅れといった困難な状況を引き起こします。

都心で大地震に遭遇した際は、無理な移動を避け、安全な場所に留まることが重要。

さらに、普段から防災グッズを携帯し、冷静な行動を心がけることで、リスクを減らせます。

いざという時のために、都心ならではのリスクと対策を知り、備えておきましょう。