マンション購入検討者のための「分譲マンション史」

<築年数だけでなく、マンションが建築された時代に注目を>

日本の分譲マンションストック(累計の販売戸数)は、約700万戸。日本の人口の1割程度が分譲マンションに居住していると言われています。これは日本の分譲マンションには長い歴史の結果でもあります。

これから中古マンションの購入を検討する方は、「古さ(一般的には築年数)」を気にすると思います。しかし実は、築年数だけでなく「どういった時代に建設されたマンションなのか」も重要な点です。

マンション建設を巡る経済環境としては、土地価格や建築資材、建設費などのコストがあります。そのほかにもその時代時代の景気状況や、政府のマンションに対する施策の変化もマンションの商品企画へ大きく影響します。

この記事は、中古マンション購入を検討する方々に向けて作成しています。分譲マンションの歴史を知っていただき、購入検討時の参考にしていただきたいと思います。

分譲マンション史 全体の概観

日本のマンションの起源は、

・関東大震災後に国が設立した「同潤会」が建てた集合住宅

・高度成長期の「日本住宅公団」が開発したニュータウン内の集合住宅

・1964年、最初の東京オリンピックの頃、好景気を受けて富裕層に向けた高級な民間分譲マンション

など、いろいろな見方があります。

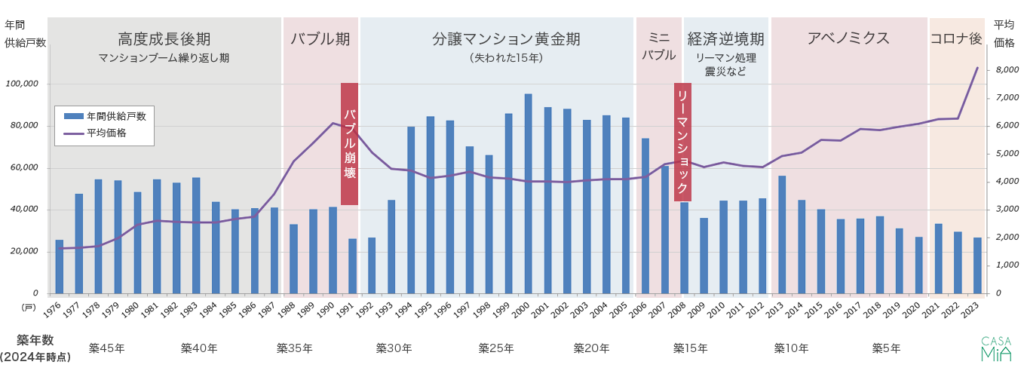

ここでは、約45年前にあたる1970年代後半からの歴史を見ていきます。現在(2024年時点)中古マンション検討者が購入する可能性の高い物件です。

1970年代から1980年代のいわゆるバブル景気までは、2~3年の販売好調期を何回か繰り返していました。「マンションブーム」といわれる循環です。

それが大きく変わったのが、いわゆる「バブル」と言われた80年代末以降でした。

90年初頭のバブル崩壊により、日本は長く低成長の時代に入ります。GDPの伸び率や株価が低迷する時代です。のちに「失われた10年」とか「失われた15年」と言われる時代で、経済の成長は鈍化し、給与の伸びも減退した期間でした。

80年代まで首都圏では年間5万戸程度が発売されていたところから、一気に年間8万戸台の大量供給時代となりました。

世の中の一般的な景気は良くない時代でしたが、分譲マンション市場は大きく拡大した時代だったのです。

景気低迷時なので、供給は拡大しましたが価格は長期下落傾向でした。

首都圏分譲マンションの平均価格は、バブルのピーク時に6000万円。その後下落して、2000年代前半は4000万円強のレベルで緩やかな下落が続きました。

2000年代後半には不動産業界で「ミニバブル」などと言われる価格上昇がありました。しかし2008年のリーマンショックによって市場は縮小。その後も東日本大震災などもあり市場規模は年間4万戸程度の縮小、価格も横ばいでした。

市況が大きく変わるのは、2013年から始まったいわゆる「アベノミクス」です。株価が上昇し始め、分譲マンションの価格も株価ほどではないものの、少しずつ上昇していきました。

そして新型コロナを期に、さらに分譲マンションの価格は上昇し、現在に至っています。

「失われた15年」は「分譲マンション商品企画の黄金期」

先述しました通り、「失われた15年」は分譲マンションの商品企画にとっては「黄金期」でした。今から約20~30年前です。

この時期のマンションは、以下の特徴があります。

- 大企業の所有する都心や郊外の利便性の高い土地の放出が相次いだ

- 建設業界は工場や事務所ビルの需要が低迷する中で「住宅」に注力した

- 土地・不動産の価格は下落傾向にあり、購入者は買い急ぐ必要はなかった

- 国は低迷する経済の牽引役として住宅を重視し、住宅開発に有利な法整備を進めた

さらに、分譲マンション購入者をめぐる状況として、以下の点も付記しておく必要があるでしょう。

- インターネットの普及を背景に、分譲マンションに関する情報源が多様化した

この時代に、分譲マンションデベロッパーはさまざまな魅力的なマンションの開発に注力しました。

価格が下落し続ける中ですから、買い手はあえて買い急ぐ必要はありません。そういった中で新築のマンションを販売するわけです。以前に開発された物件よりも「さらに魅力的な物件」を作っていかなければならないのは必然と言えるでしょう。

当時の分譲マンションの世界で起こった象徴的な事例を見てみましょう。

①利便性の高い土地の放出

大企業が放出した優良な立地で、分譲マンションが建設されました。「都心回帰」などと呼ばれ、利便性の高い都内などで分譲マンションが多く発売されました。

・中央区佃の「リバーポイントタワー」 (1992年:石川島播磨重工業の工場跡)

・港区芝浦の「芝浦アイランド」(2006年竣工:東京都の都電車庫および三井製糖工場跡)

をはじめ、都心のこんなところに工場跡地があったのか!とおどろくほど利便性の高い立地でタワーマンションなど大型の分譲マンションが供給されました。

工場跡地で、住宅と商業やオフィスとの複合開発が行われた事例も多数ありました。恵比寿のサッポロビール工場跡地の「恵比寿ガーデンプレース」などが代表的です。

②工夫を凝らした商品企画

マンション自体の商品企画面でも、それまでなかった企画が登場します。さまざまなチャレンジが建設業界も巻き込んで進みました。

たとえば、

・地上55階、超高層の中の超高層「エルザタワー55」(1998年竣工:川口市)。竣工以来長らくマンションの高さランキングの1位でした。このマンションの設計施工は5大ゼネコンのひとつ竹中工務店でした。

・また、2000年に千葉県船橋市で発売された大規模マンション「ルネ・アクシアム」も特徴的でした。価格が下落する市場の中でも、坪単価112万円と破格の安さ。かつ、普通何回かに分けて分譲するのが通例の大規模マンションで全720戸を一気に販売してしまいました。

このマンションで特筆すべきは、安さだけではなく「共用施設」の充実です。大浴場、フィットネスルーム、パーティルーム、シアタールームなどの施設が揃っていました。

こうした、建築技術の粋を集めた計画・充実した共用施設などの工夫を凝らしたマンションが多い時代でした。

③「世界観」を持つブランドの誕生

多くのマンションブランドが誕生しました。

今ではテレビやネットで、

「PROUD」(野村不動産)

「BRANZ」(東急不動産)

「Brillia」(東京建物)

などのマンションのブランド広告を目にすると思います。これらの多くが「分譲マンション黄金期」の間に誕生しています。

以前から、

「ライオンズマンション」(大京)

「パークホームズ」(三井不動産・三井不動産レジデンシャル)

「パークハウス」(現在は「ザ・パークハウス」三菱地所・三菱地所レジデンス)

などの大手不動産会社のマンションシリーズはありました。しかし、どちらかといえば「ブランド」ではなく「ネーミング」であったかと思います。

「ネーミング」の頃から、各社は建築として守らなければならない基準などの「商品規定」を定めていました。その「商品規定」に「コンセプト」を加えて一体化させ、「世界観」を創っていったのが現在の「ブランド」です。

ブランドによって「世界観」を創るという方向性がマンションデベロッパーの中に定着していった時代でした。

④制度や法律改正

制度や法律も分譲マンションの発達を促す方向で整備され、マンションの商品企画の高度化が進みました。

また、「分譲マンションの黄金期」は

・定期借地権制度(1992年)

・廊下ホールの容積不算入(1997年)

・建築確認の民間開放(1998年)

などの、マンションを事業化する上での法整備や運用が変化した時代でもありました。

定期借地権(土地部分を有期の借地とすること)によって、よい立地で廉価に分譲することが可能になりました。

建築の容積(法令で定められた延床面積。土地面積に対する割合の上限がある)の計算方法も変わりました。内廊下や通路が容積に組み入れられなくなったため、エントランスホールなどの共用部分にゆとりある計画が多くなりました。

⑤情報の多様化

インターネットの普及により、分譲マンションを巡る多様な情報ルートが確立しました。

多様な情報発信の例。引用元:「女性のための快適住まいづくり研究会」(1995年設立)

それまで分譲マンションの情報は、新聞広告やチラシ広告、専門雑誌による情報発信が主流でした。これは売り手である不動産会社が、有償の媒体を通してセールスポイントを訴求する「一方通行型」の情報発信です。

しかし、この時期以降、インターネット上での情報流布など、多岐にわたる情報ルートが確立しました。

また、女性に向けた情報発信、あるいは「口コミ」サイトなども誕生しました。これは後年の「マンションブロガー」と言われるインフルエンサーの登場へと繋がっていくのではないかと考えています。

さまざまな立場での情報発信が可能になり、おどろくほど多様な立場から発信される、分譲マンションに関する情報が手に入る環境になりました。

マンション購入を考える人にとって、基本的にはよい環境だと思います。

一方で、一部に住宅購入を考えている人のリスク感覚に訴える「恐怖マーケティング」的なコンテンツがあるのも事実です。

たとえば「埋立地のマンションは買わないほうがよい」「タワーマンションを買うと大変なことになる」といった記事ですね。

これらの記事の多くは、ひとつひとつの事象に嘘はありません。しかし、不動産の購入はそういったリスクも踏まえた総合的な判断が必要で、その判断基準は人によって異なります。

この連載では、恐怖マーケティング的な情報発信は行いません。代わりに、読者の「それぞれの総合判断」の助けとなる情報を発信していきたいと考えています。

以上、分譲マンション史の概観と、「分譲マンション商品企画の黄金期」を象徴する事例を書いてきました。

いま中古マンションの購入を検討している方へ、筆者から提案したい視点があります。

「検討するマンションが、どういった時代背景の中で商品化されたのか」という視点です。これは単純な築年数の比較(築15年よりも築5年のほうがよい、等)とは異なります。

もちろん、マンションは個別の住戸1戸1戸が別ものですし、「黄金期」のマンションの全部がよいとは限りません。

最近のマンション、新築のマンションにも、「黄金期」の商品企画は受け継がれています。しかし最近は、土地代や建築コストの高騰を背景に、場合によってはコストカットが進んでいるのも事実です。

一方で、1990年代~2000年代にかけては、土地が安く放出され、建築コストも高くなかった時代です。

景気が良くない中でいかに魅力的なマンションをつくるか、デベロッパーの創意工夫が凝らされています。筆者の個人的意見になりますが、この「黄金期」に企画された物件は、魅力的な物件が多いと感じます。

マンションデベロッパーが残してくれたストック(資産)として、この時代に目を向けてみてはいかがでしょうか。

マンション購入に興味がある人へ、おすすめ記事一覧

一人暮らし女性のための、マンション購入講座

不動産業界のベテランが語る、中古マンションの「ホントのところ」

相談・物件紹介、セカンドオピニオンetc…

一人暮らし女性におすすめサービスを厳選

賃貸と同程度の月々負担で、いくらのマンションが買える?

マンション購入体験談

手取り23万円の一人暮らし女性は「家賃がもったいない」と中古マンションを購入し、【家賃を資産に変える】という節約をしながら、充実した新生活を送っています。

手取り25万円の一人暮らし女性は、「いまの賃貸より、収納と設備の充実したお部屋に住みたい!」と新築マンションを購入しました。

住宅ローン返済額は約8.3万円、ランニングコストも含めた住居費は月9.5万円を予定しています。

マンション購入のこと、楽しく理解できるWEB小説

マンション購入に向いているタイプ診断

マンション購入の「諸費用」、何にどれだけ必要?

「頭金0円で買える」=「貯金0円で買える」ではありません。

頭金とは別に必要になる、諸費用(各種手数料や税金など)についての解説です。

頭金や諸費用のためにお金を貯めたい!と思ったら

「買わなきゃよかった…」独身女性がマンション購入して陥る後悔

実際に購入した人が後悔している内容と、失敗を防止するための対策をご紹介します。