収納・インテリア

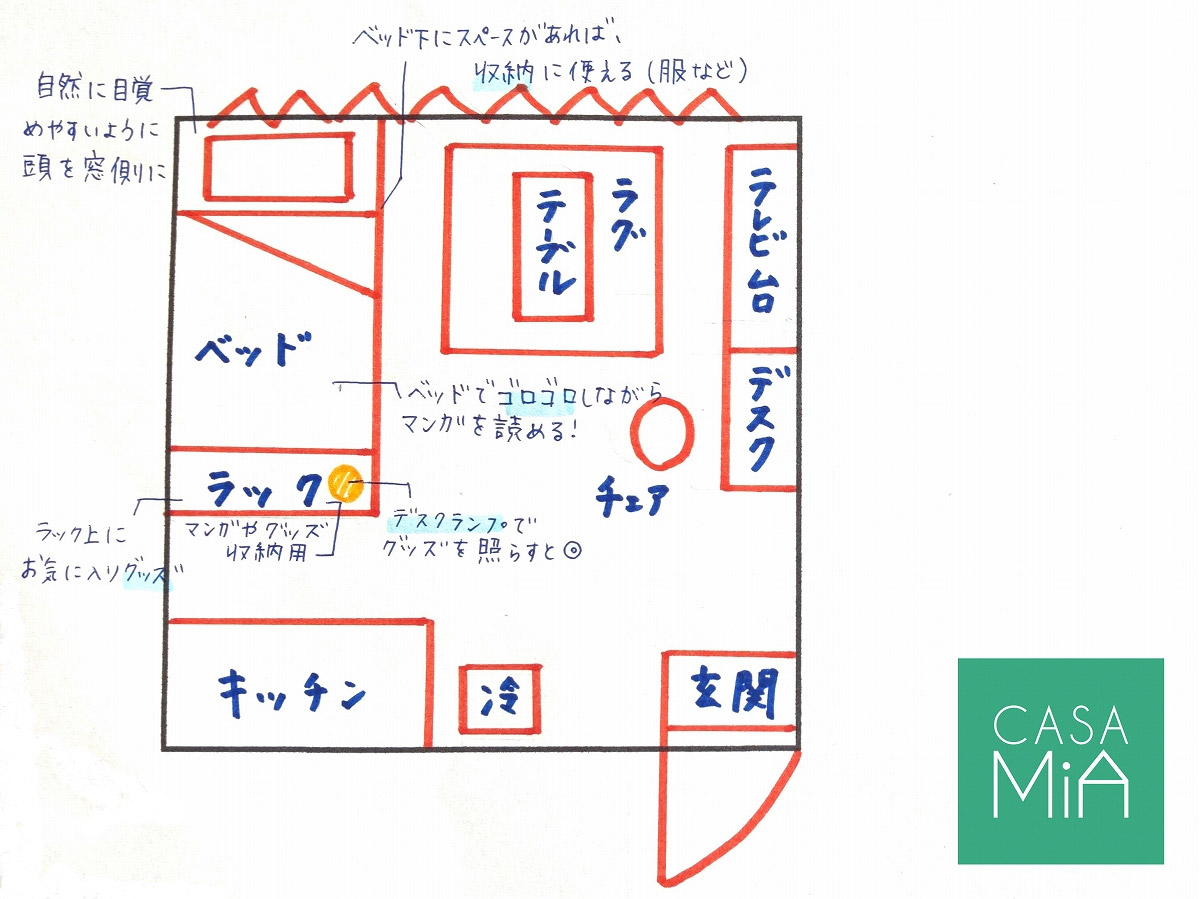

収納・インテリア 見せる収納のコツは?プロが伝授、おしゃれにセンス良く見せる小ワザ

この記事では、おしゃれな「見せる収納」のコツを解説します。お気に入りの空間で心地よく過ごしたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

収納・インテリア

収納・インテリア  一人暮らしエッセイ

一人暮らしエッセイ  収納・インテリア

収納・インテリア  一人暮らしエッセイ

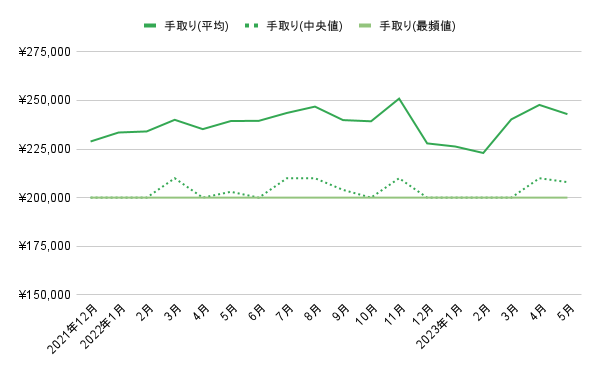

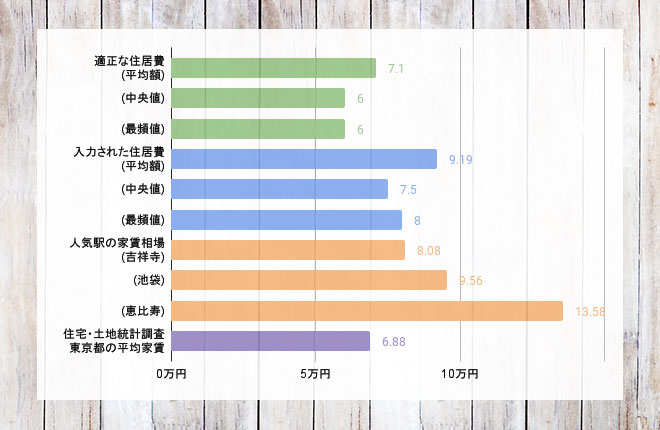

一人暮らしエッセイ  お金・節約

お金・節約  収納・インテリア

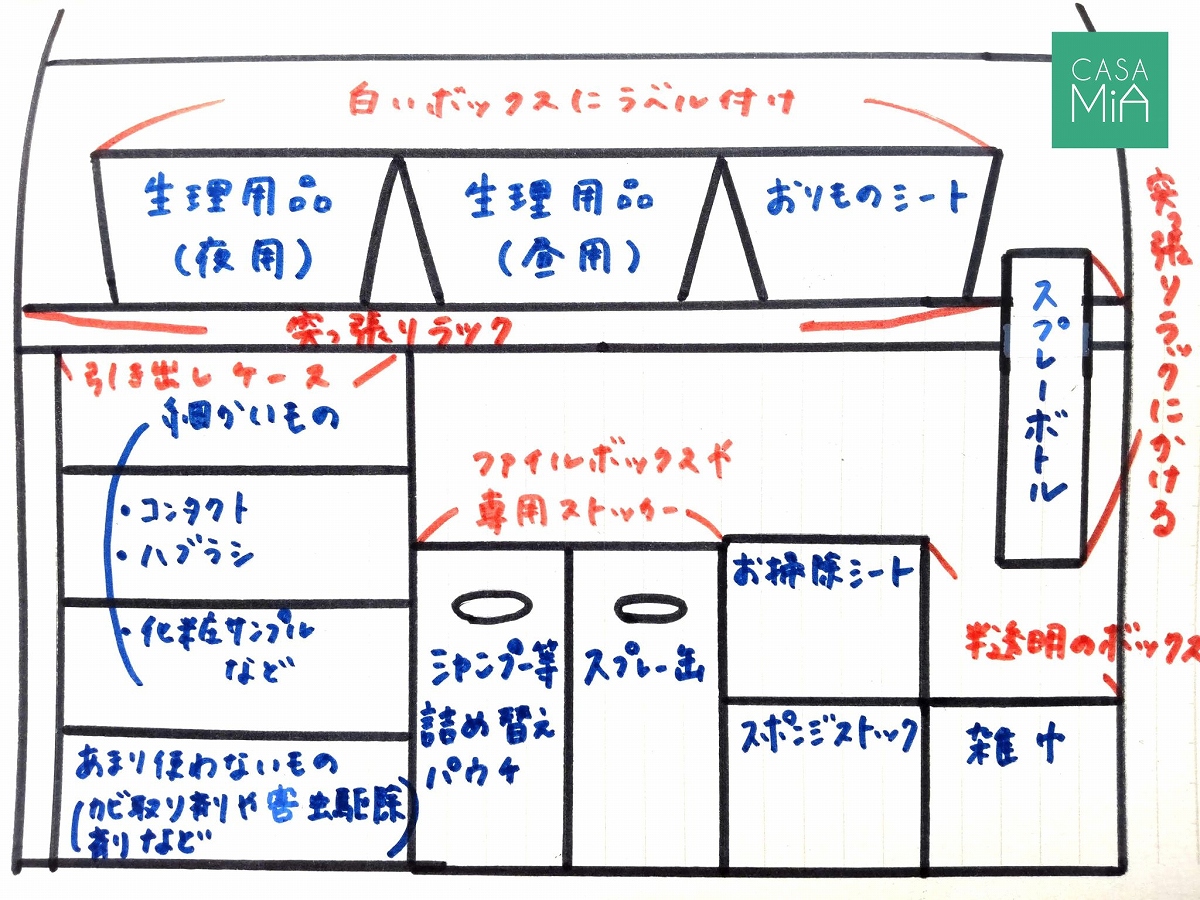

収納・インテリア  掃除・洗濯・お手入れ

掃除・洗濯・お手入れ  暮らし

暮らし  収納・インテリア

収納・インテリア  趣味・おしゃれ・その他

趣味・おしゃれ・その他  お知らせ

お知らせ  防災

防災  掃除・洗濯・お手入れ

掃除・洗濯・お手入れ  お知らせ

お知らせ  掃除・洗濯・お手入れ

掃除・洗濯・お手入れ  防災

防災  お金・節約

お金・節約  収納・インテリア

収納・インテリア  収納・インテリア

収納・インテリア  趣味・おしゃれ・その他

趣味・おしゃれ・その他