収納・インテリア

収納・インテリア ヘアアクセサリーの収納アイデア。すっきり片付く、プロおすすめの方法

この記事では、ヘアアクセサリーの収納アイデアをご紹介します。自分に合った方法で、一箇所にまとめておけば、すっきり片付きますよ。

収納・インテリア

収納・インテリア  お知らせ

お知らせ  趣味・おしゃれ・その他

趣味・おしゃれ・その他  自炊・料理

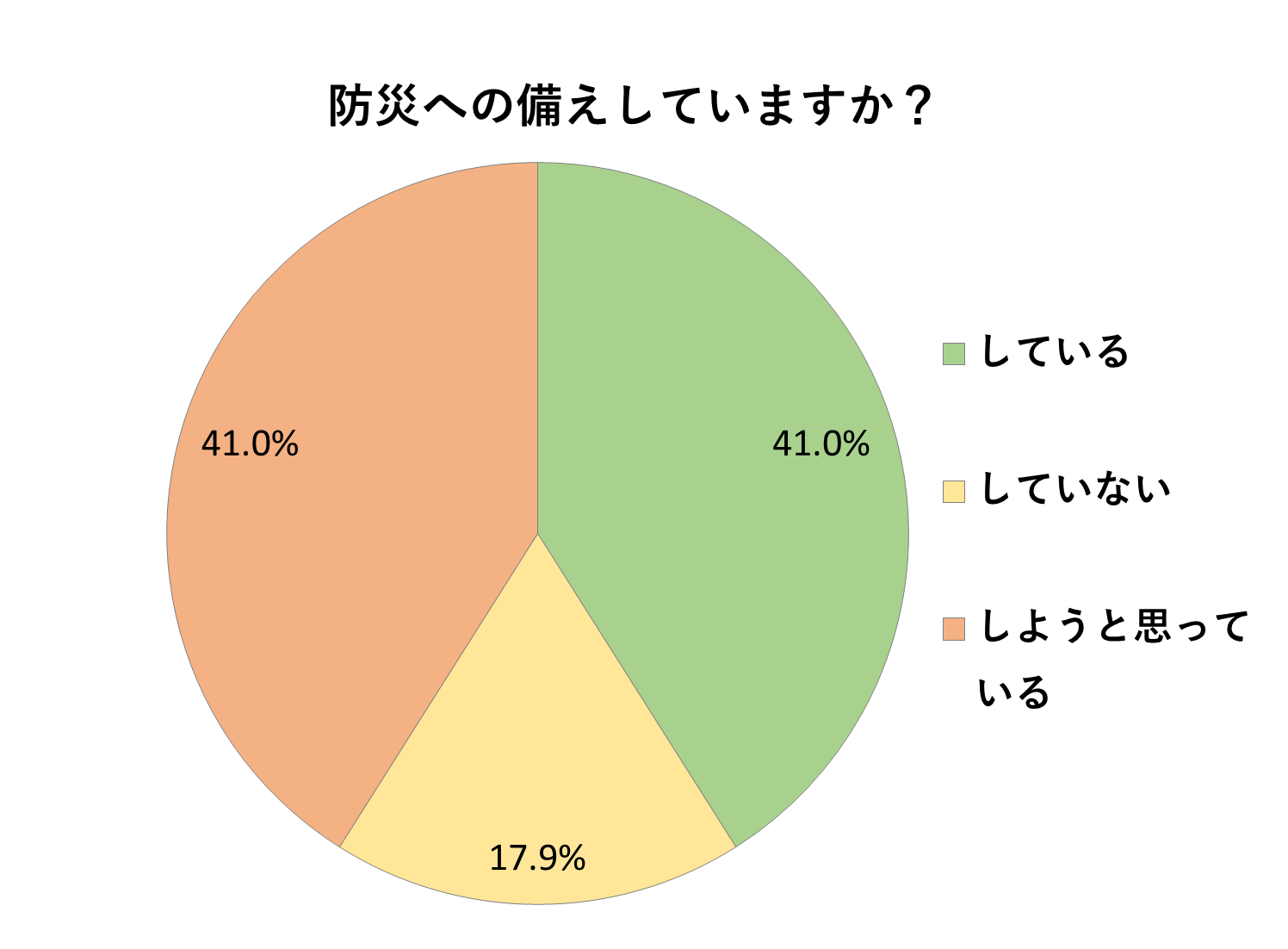

自炊・料理  防災

防災  住まい

住まい  お知らせ

お知らせ  収納・インテリア

収納・インテリア  住まい

住まい  趣味・おしゃれ・その他

趣味・おしゃれ・その他  掃除・洗濯・お手入れ

掃除・洗濯・お手入れ  住まい

住まい  趣味・おしゃれ・その他

趣味・おしゃれ・その他  お知らせ

お知らせ  防災

防災  ツール

ツール  お知らせ

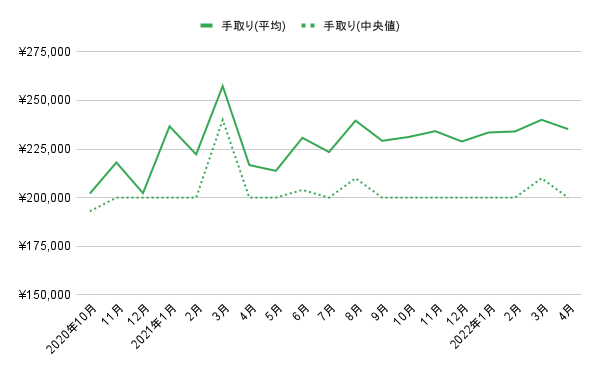

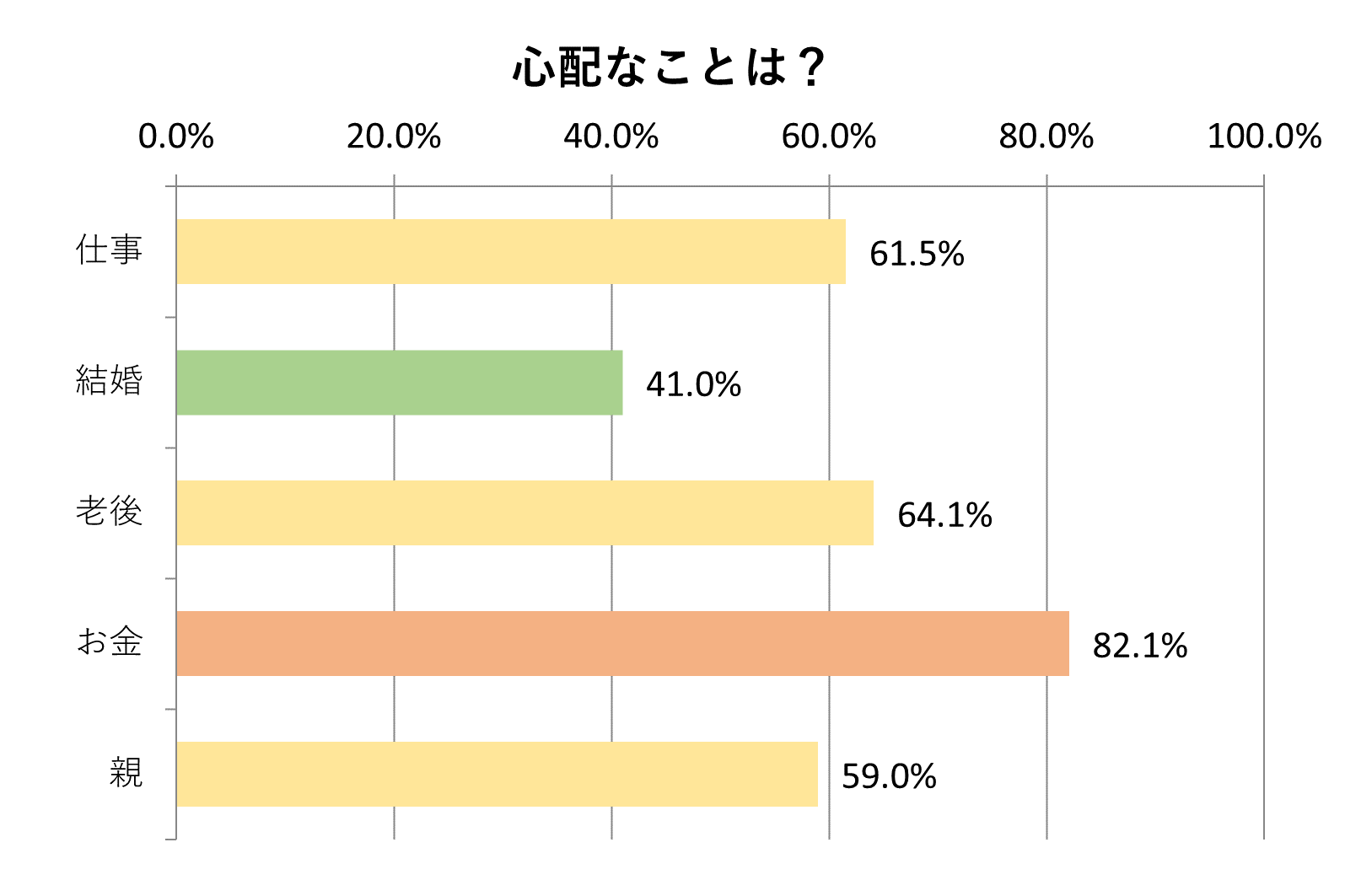

お知らせ  お金・節約

お金・節約  暮らし

暮らし  防災

防災